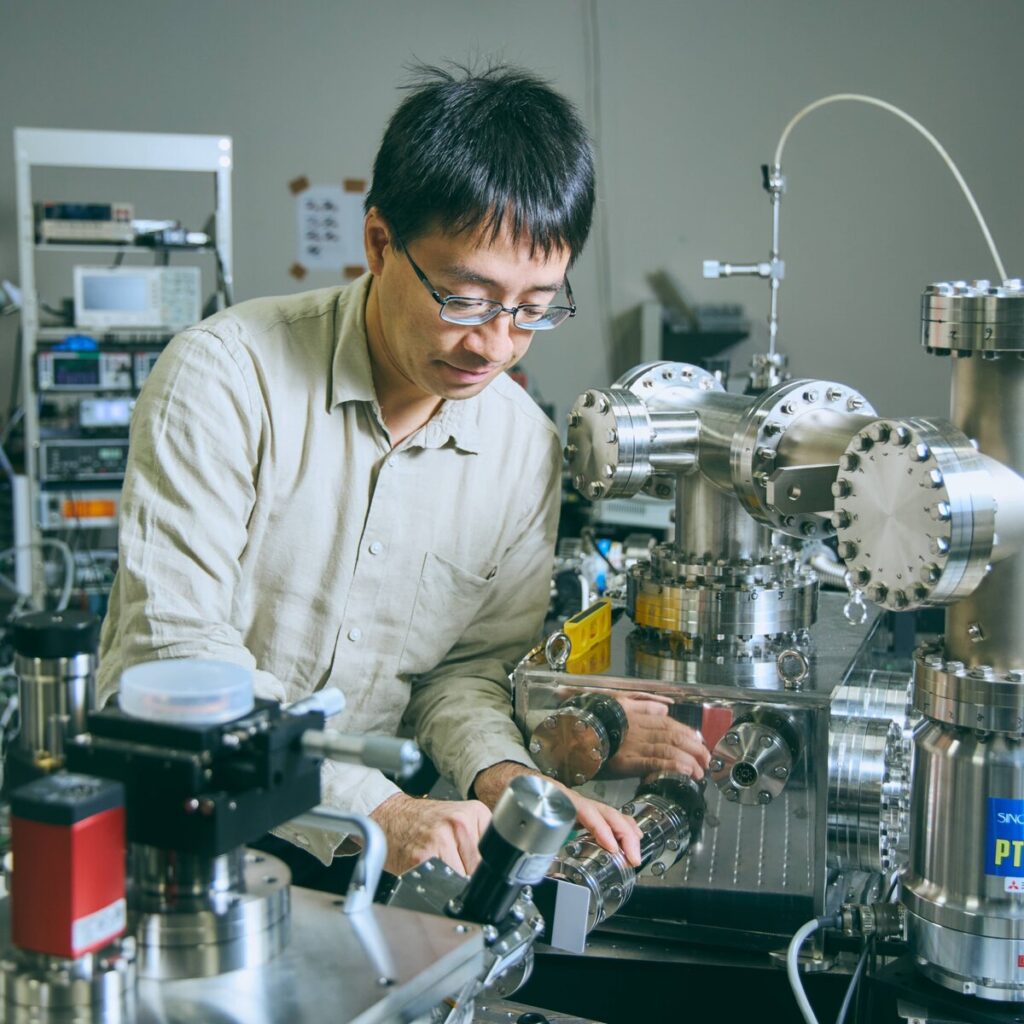

兵庫県立大学 大学院 理学研究科 和達大樹教授に、専攻とされている物性物理学を中心にインタビューを行いました。物性物理学に関して学びを深めたいと考えている方や、和達大樹教授と同じ学問を専攻としていきたい学生さんは、ぜひ最後までご覧ください。

和達大樹教授のプロフィール

X線とレーザーを駆使して物質の電子状態を観測する研究者。2007年、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士後期課程修了、博士(理学)。ブリティッシュコロンビア大学(カナダ・バンクーバー)の研究員を経て、2010年東京大学大学院工学系研究科特任講師、2014年から東京大学物性研究所准教授、2019年より兵庫県立大学大学院理学研究科教授。

ご経歴と専攻分野

1998年、東京大学理科1類に入学し、2年生の進学振り分けで理学部物理学科に進みました。大学院で光電子分光の研究室に入り、実験室やシンクロトロン放射光施設での光電子分光の研究を楽しく続けました。

博士の学位を取得し、カナダ・バンクーバーのブリティッシュコロンビア大学の研究員として、光電子分光以外のX線の実験手法を取得しました。その後、2010年に東京大学大学院工学系研究科に特任講師として赴任しました。2014年から東京大学物性研究所の准教授として特に放射光施設SPring-8で働き、2019年から兵庫県立大学の教授となり現在に至ります。

学生時代から一貫して、光を用いた物質の研究を続けています。研究の目標は、X線やレーザーなどの光を用いて物質の新しい電子状態を発見することです。

そのままで新しくて興味深い性質を示す物質もありますし、レーザー光をあてることで新しい性質が現れることもあり、光と物質の両方について考えながら研究を進めています。対象としている物質は、遷移金属を含む磁性体や超伝導体などで、実験手法との相性から薄膜の形状のものが多いです。

最近特に尽力しているのは、X線自由電子レーザーや、実験室レーザーの高次高調波など、超短パルスのX線を物性研究への応用展開することです。

物性物理学を選んだきっかけ

高校生のころは理系に進むことは決めていましたが、具体的に進みたい分野はありませんでした。物理も化学も好きだったので、その両方が活かせるような分野をイメージしてはいました。

東京大学入学後、優秀でやる気のある同級生に囲まれながら、やはり本格的に物理学を学びたいと思い、特にアインシュタインの業績に興味を持ちました。アインシュタインは一般的には相対性理論で知られていますが、ノーベル賞を受賞した業績は「光電効果(物質に光を当てると電子が飛び出す現象)の法則の発見」であることが面白いと思いました。そのため、光電効果で出てきた電子を測定する光電子分光法をやって見たいと思い、大学院で光電子分光の研究室に進みました。

光電子分光をはじめX線を用いた研究は予想以上に面白く、自分には非常に向いていたと思います。特に、X線により物質中の電子を直接観測することができることや、測定手法の物理的な原理と、測定する物質の化学的な知識など、総力戦となるところが特徴だと思います。

X線の発展のスピードも速く、国内外で新しい放射光施設や自由電子レーザー施設が誕生し、実験室レーザーを用いてX線を発生させる研究も進んでいます。ナノメートルやフェムト秒のスケールの世界が見えるような進展が常に続いており、私もまだまだこの研究分野に貢献したいと強く思います。

物性物理学の主な実績

X線やレーザーなどの光を用いて物質の新しい電子状態を発見することについては、私自身まだまだ到達していない課題が多いですが、これまでで特に自分で気に入っている業績を2つ挙げます。

私が特に印象に残っている成果の1つ目は、コバルト酸化物における「悪魔の階段」の発見です。コバルト酸化物 SrCo6O11においては、磁化が階段状に変化するふるまいが知られていましたが、その磁気構造は全く不明でした。そこで私は放射光でのX線回折実験を行い、理論的に考え得る全ての状態が存在し、それらが磁場をかけることにより変化する様子を明らかにしました。加えた磁場とともに何段にも変化する磁気構造の様子は「悪魔の階段」と呼ばれており、d電子のスピンの配列では初めての発見となります。磁場中の測定のためにドイツ・ベルリンの放射光施設まで行った甲斐があって、新しいものが発見できたことに喜びを感じました。

2つめは元素ごとに異なるスピンダイナミクスの発見です。1つめは物質そのものが興味深いという面が強かったですが、こちらの業績は物質が面白いことに加えてレーザー照射によって新しい状態を作って観測したという独創性があります。鉄白金合金に対して日本唯一のX線自由電子レーザー施設であるSACLAにおいて超高速磁気測定を行い、レーザー照射によって試料の磁性が瞬間的(1ピコ秒以下)に消失する現象を、元素別に観測することに成功しました。超高速な磁性の変化が鉄と白金とでは異なり、鉄の方が白金より高速に消磁されることを初めて明らかにしました。SACLAのような新しい光源で新しい現象を見ることの重要性を強く感じました。

どちらの研究にも放射光や自由電子レーザーのような大型施設の威力を活かしています。これらの測定を実験室スケールで実現することも目指しています。

物性物理学から日々の生活に活かせること

研究においては、その具体的な実験遂行も大事ですが、結局は論理的な考え方が身につく点が重要であると感じます。特に光を用いた実験では、実験現場での努力はもちろん必要ですが、そもそもこの実験セットアップで見たいものが見えるのか、足りないものはないか、などを事前からよく考えておく必要があります。失敗するときはほぼ必ず理由があるので、日常生活でもその観点が活きてきます。

光については、光源の種類や波長を変えることで見えてくるものが全く異なることがあります。人間は可視光を主に使って生きていますが、可視光の性質はX線ではあてはまらないことも多く、「立場の違いによって見えるものが違う」ということを実感します。これは、日常でも他人への思いやりなどにつながるような気がします。

光を使った研究は、実験室内だけで完結しません。国内外の放射光施設やレーザー施設に足を運び、世界中の研究者と協働するのも大きな魅力です。特にアメリカ、ドイツ、スイス、韓国などへは私自身何度も出張しました。このような国際性が身につくことも研究で得られる大きな収穫です。

物性物理学に関心のある方へのアドバイス

高校と大学時代に数学、物理、化学、生物などを幅広く学ぶとよいと感じます。将来の専門分野をあまり想定せずに学んでおくことで、今後の可能性を広げるべき時期だと思います。

さらに、世界で活躍するために英語も使えるようになるといいと思います。AIによる翻訳も進んでいますが、自力での英会話や文章執筆は今後も必要です。あとは読書なども通じて、文章の読み書きや論理的な思考が身につくといいと思います。

放射光・レーザーを用いた物性研究は、いわば「光で見る物質の新しい地図を描く仕事」であり、分野が広く今後も多くの夢があります。放射光や自由電子レーザーのような大型化する研究と、実験室で実現できるスケールの研究の両方が進展しており、自分に向いて研究スタイルを見つけやすいと思います。今後も空間や時間の分解能が上がった測定が次々と実現し、終わりがないことは明らかです。

いろいろな職業がありますが、大学の研究者は自分の好きなことだけをやっていればいい自由な仕事であり、研究業績のみで評価されるという平等な面もあります。教育を通じ常に若い方の考えに触れることもできます。学生の皆さんに、ぜひおすすめしたいと思います。